扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者:声几又石,编辑:谢丁,原文标题:《邻人在哭泣:400万人逃离乌克兰 | 发自波兰》,文章配图、头图来自:作者供图

波兰与乌克兰的边境,是一条长达约530公里的曲线。它蜿蜒在肥沃的中欧平原上,望去一马平川,偶有丘陵起伏,却没有国境之处常见的自然险阻。一百年前,这里是波苏战争人为划定的“寇松线”。过去二十年间,这里是欧盟的东方边界和北约的东部前线。现在,这里是数百万乌克兰人逃离战场,奔走流亡的生命线。

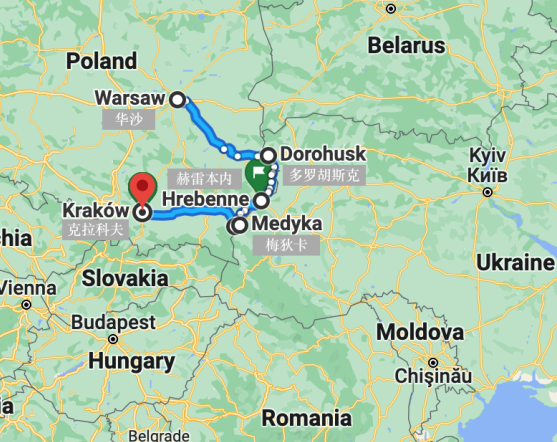

俄乌全面开战的第二周,我来到波乌边境。联合国难民署的数据显示,有400万乌克兰人逃至国外,其中230万人进入波兰。波兰政府开放了8个对乌克兰的过境口岸,我与朋友一起探访了其中3个,包括人流量最大的梅狄卡(Medyka)。

作者供图

我们在边境上遇到了很多人,她们来自基辅、哈尔科夫、马里乌波尔、切尔尼戈夫等等。但直到几天前,当布查惨案的照片登上了各大国际媒体的头条时,我可能才真正理解了她们逃亡背后的残酷。媒体披露的一些细节让我惊觉,也许正是在我们到访波乌边境之时,冲突正在基辅附近发生。而我们遇到的那些难民,如果那时没有果断选择离开,等待她们的可能会是相似的命运。

在波乌边境的那一周,我希望为两个问题寻找答案。

一个关于乌克兰:那些刚刚逃离战争的人是怎样来到这里?接下来又将去哪里?

另一个关于欧洲:那些从各国涌来的救援力量如何汇集到这里?对波兰人和欧洲人来说,这场冲突又意味着什么?

正文

一、边境

梅狄卡是一个波兰边境小城,离乌克兰西部重镇利沃夫约80公里。几周之前,随着炮火声在乌克兰全境响起,这里的宁静也开始被打破。每天有两三万乌克兰人从这里入境波兰,最高峰时达到了十万——而这个小城的常住人口平日里仅有六千。

3月10日下午,我们驱车到达梅狄卡,给守卫的警察出示了记者证,步行穿过路旁守候的车队和临时搭起的帐篷。涌动的人头,嘈杂拥挤,但有序,热气腾腾。

眼前是一条通往梅狄卡火车站的小路,被临时搭起的围栏辟成两列:一列供工作人员、志愿者和警察通行;另一列供新到达的难民排队等候公交,并前往下一个目的地——华沙、克拉科夫、或是附近的庇护所。

小路两旁是临时支起的帐篷和摊位。志愿者们正在发放保暖物资、热食和欧盟通用的sim卡。对奔走在路上的乌克兰人来说,与还在国内的亲人通过网络保持联系是跟逃难同样重要的事。

小路的尽头是梅狄卡空旷的火车站。过去几天,站台一隅摆满了当地人送来的婴儿车,是波兰父母给那些仓促逃离战争的乌克兰母亲送去的善意。

“对许多乌克兰人来说,梅狄卡就是希望与安全的第一个窗口。”今年22岁的乌克兰女孩Nastya告诉我,她刚刚从梅狄卡过境。

2月24日凌晨,她被爆炸声惊醒。她来自顿涅茨克,2014年时就曾因乌东冲突搬家至基辅。真的要再逃一次吗?她犹豫了。但基辅日渐紧密的爆炸声让她感到自己并没有选择。她与闺蜜相约一起离开——年轻女性结伴而行,是边境上常见的一种逃难组合,希望路上彼此“有个照应”。她们乘火车抵达利沃夫,再坐公交车到乌波边境检查点,再步行过境,终于到达梅狄卡。

在梅狄卡的过境队伍旁,我遇到了正在现场调研的Matt Saltmarsh。他是联合国难民署的新闻发言人,已经在边境上转了好几天。

三月的低温把土地冻得发硬,一股寒潮正在席卷欧洲。Matt告诉我,寒冷是现在边境上最严重的问题之一,特别是考虑到逃难人群中有不少老人。有一天晚上,梅狄卡突然安静了下来,没怎么看到新人过来。Matt说,这并不意味着难民潮的减缓。人流减少可能是因为严寒让一些乌克兰人暂时推迟离境。

通往梅狄卡的路是艰难的。除了需要穿过炮火、赶到边境以外,还需要经历漫长的排队。特别是在乌克兰那一侧,等待过境的队伍很长,有时甚至耗费数天。

梅狄卡是我们走访的第三个口岸,也是所有口岸中人流量最大的一个。沿着波乌边境由北向南,我们之前还到访了多罗胡斯克(Dorohusk)与赫雷本内(Hrebenne)。

这些口岸都有着类似的模样:坐落在平原和低缓的丘陵上,分为人行道和车行道。车流穿行不作停留、直接去往下一站;人流则缓缓通过——各种年龄、各种模样的女性——拖着她们笨重的行李,抵达时或是疲惫不堪、或是长舒一口气:起码安全了。

波兰的国境也是北约的边境,军事专家们大多认为,核力量的相互威慑能够把战火挡在边境那端,尽管这种安全也可能只是暂时的。

一天晚上,我们在多罗胡斯克采访到午夜,一辆救护车呼啸而来。边境志愿者说,那是一位刚刚过境的乌克兰孕妇即将临盆,她已经怀孕38周。很难想象她是如何撑着那样的身体状况逃难,撑过炮火、严寒、恐惧;更难想象她将如何向刚出生的孩子解释家园故土上发生的这一切。

联合国难民署新闻发言人Matt

梅狄卡边境

二、逃难的女性

你很少会在边境上看到那种痛哭的场景。人们只是匆匆地向前走着,把悲伤都暂时冰冻住——毕竟,抵达边境口岸还只是逃亡的第一步,赶路的人没有时间哭。

由于乌克兰已经进入战时状态,18岁至60岁的男性被禁止出境,等待征兵。仅有几种条件可以豁免:身体残疾、单身父亲、家里孩子数量众多、或是已有家庭成员为国牺牲。这意味着,大多数乌克兰壮年男性都必须留在国内。也意味着,逃离乌克兰的难民中绝大多数都是女性和儿童——联合国移民组织的一份报告也证实了这一点。

边境上一种常见的逃难组合,是作为家庭支柱的成年女性带着小孩与老人同行。她们中的不少人其实年纪尚轻、甚至也是第一次出国,但炮火让她们“一夜长大”。是她们临危受命,撑起了一整个逃亡家庭的保护伞,也撑起乌克兰未来重建的希望。

其中有两位让我印象十分深刻的乌克兰女性:

妈妈Maria

她30岁,是两个孩子的妈妈,来自哈尔科夫。我在一个庇护所见到她时,她一手抱着六个月大的儿子,一手牵着六岁大的女儿。她的丈夫留在乌克兰:征兵法规定他不得出境,更何况他还需要照顾留在家乡的父母。父母年事已高,无论如何也不愿离开,“人老了,要跟房子共存亡”。

几天前,丈夫开车把Maria和孩子从已经炸成废墟的哈尔科夫送到乌波边境。她们继续往前走,来到梅狄卡。丈夫调转车头、回到炮火中的家乡。

“孩子就是我最重要的行李。”Maria告诉我,如果不是为了孩子,她可能不会离开乌克兰。但到了波兰之后反而更睡不着觉,她很担心丈夫。三月以来的哈尔科夫,日常生活就是在防空洞里等待爆炸声响起,而僵持的时间越久,战事可能会越激烈。

她说:“乌克兰人现在已经换了时间的计法。2月24号之后一切都不一样了。人们不再问今天是几号,而是问,今天是开战的第几天?”

乌克兰女孩Valeriia

她24岁,是一名设计师。在一个由学校改成的临时接待站里,我见到了Valeriia和她家里的两位老人。她们几小时前刚刚被转运到这里,登记了护照信息,正在等待一个素不相识的波兰司机来把她们接到他家里暂住。按照要求,乌克兰人需要通过登记来告知波兰政府自己已经入境,从而获得食宿交通等短期的避难支持。

Valeriia来自基辅西北部的日托米尔州(Zhytomyr),那里与白俄罗斯接壤。但由于白俄在战争中的特殊角色,逃去白俄对她们来说从来都不是一个选项。她们选择了波兰。从家乡乘坐五个小时的巴士,再步行两个小时,边境排队八个小时,才终于离境。由于天气寒冷,老人的脚踝被冻得几乎无法挪步。

她说:“离开乌克兰是我此生最艰难的决定。我昨天一整天都在哭。”两位老人分别是她的妈妈和未来的婆婆。她与未婚夫原定今年秋天要结婚,但现在,他必须独自留在老家等待征兵,而她带着他的妈妈逃亡国外。

乌克兰妈妈Maria

三、她们能去哪里?

抵达口岸的乌克兰人通常分为两类。

一类是已经在波兰或者其他欧盟国家有熟人的。有的熟人会开车到口岸来接,有的则需要自己去找熟人——边境的志愿组织会给他们安排交通。

另一类则是完全没有本地联络人的,只是被战火驱赶到了波兰。她们完全没有下一步的计划,不仅需要安排交通,也需要安排住宿及其他生活事宜。

统筹交通是个庞大的工程,特别是考虑到过境人数的激增和边境基础设施的薄弱。大多数的过境口岸都没有火车站,需要依赖巴士与私人汽车,先将人载到附近的交通枢纽。其中,离梅狄卡半小时车程的普热梅希尔是边境地带最大的火车站。

普热梅希尔也是个小城,平日仅有六万人,但现在承接了大部分乌克兰难民的转运需求,也吸引了来自全世界各地的记者和志愿者。现场可以听到各国口音版本的“普热梅希尔”——对于大多数不讲斯拉夫语言的外国人来说,需要一番学习才能勉强读对“Przemyśl”这个波兰语地名。

普热梅希尔的火车站是一座建于19世纪的巴洛克复兴式建筑。现在可能是它历史上最繁忙的时刻。大厅里有几十名志愿者在分发热食,提供交通信息。过道的地板上和椅子上坐满了等候的老人、小孩和他们的行李。红十字会将一处有隔间的屋子改装成了医疗室,为那些需要紧急救助的脆弱人群提供帮助。来自比利时的医疗志愿者Jordan告诉我,这里最急需的是各类止疼药。有很多人因为在雪地里排队太久脚踝受冻,还有不少身患糖尿病的老年人在这里领取口服药。

在站台上,我遇到了正在候车的Iryna母女。她们来自基辅,打算去葡萄牙投奔老友。从基辅出逃后,她们幸运地搭上了一班利沃夫开往普热梅希尔的火车,也因此避开了步行排队过境的艰难。但这列跨国火车的班次非常有限,无法惠及大多数乌克兰人。对波兰政府来说,他们重点关注如何分流已经过境至波兰的乌克兰人——例如大幅增加了普热梅希尔通往克拉科夫和华沙的火车班次——但却无意加快乌克兰人入境的速度。

民间的交通力量是非常重要的补充。Jason是一位英国司机,开战第三天他就开车来到了波兰,免费接送边境上的乌克兰人。我们见面时,他正在火车站里吆喝,“去克拉科夫,还有两个座,人满就出发”。他告诉我,过去十几天里,他已经这样接送了一百多个乌克兰人,有时一天能往返两趟。

像Jason这样来自欧洲各地的热心司机在边境地带随处可见。在多罗胡斯克,我遇到了四位从德国北部开车到边境的车主,他们来自同一个城市,但彼此互不相识,只是响应市长的号召。他们开了两辆大巴过来,要接四个乌克兰家庭到德国避难。在克拉科夫,我遇到了打算去米兰投奔远亲的一家八口,来接她们的是一位意大利司机。他在一周前从米兰开了四十个小时来乌波边境运送医疗物资,回去正好捎上这一家子。

大多数车主都是自费来的,少部分有当地慈善集团的资助。据估计,光是波兰一国就有上万名车主参与了边境的难民接送中。

满员就走、机动灵活,是它们相对于公共交通的优势。但劣势在于,司机背景良莠不齐缺乏监管,加之逃难人口多为女性与儿童,可能会给人口贩卖留下后门。

“那么多的热心人从全世界涌到边境,接上人就走,送完人再回来——它是动人的、但也是混乱的。”多罗胡斯克的边境志愿者Martyna告诉我们。为了防止人口贩卖的情况,许多口岸引入了一项新的规定,要求所有车辆先进行注册才能接载难民。

交通还只是难民救援的第一个难题。随着数以百万计的乌克兰人涌入波兰,还有住宿、医疗、教育等等。

面对这些数量庞大、形形色色的需求,波兰本地的救援行动是如何组织起来的?政府、私营企业、公民社会分别在里面扮演了怎样的角色?

在普热梅希尔火车站接送难民的英国司机Jason

普热梅希尔火车站

四、谁在帮助她们?

随着采访的深入,我们越来越感到,这是一场盛大的、自发的民间行动。社会各个角落里的公民力量被全方位动员起来,每个普通人都想“为此做点什么”。

《华盛顿邮报》的一篇报道指出,与其他难民危机不同的是,这次危机很少看到国际援助组织甚至中央政府的身影,是地方政府和社区在迎接难民,提供住房和食物。

这与我们的实地感受类似。过境口岸、转运中心、庇护所、学校,这些人流日均过万的枢纽节点,开战以来已经逐渐形成了小的社区,但大多数都没有一个统筹全局的、中心化的协调机构。

政府的角色主要是支持——例如与企业主协调,把一些商场开辟成临时庇护所这类的决定——却并非是管理。

志愿者和波兰的公民社会才是救援行动的核心:

女孩Justyna

她来自希腊,27岁,是一个住在华沙的工程师。2月24日这天,她刚开始休年假,打算去天气晴好的南欧呆几周。战争打响的消息很快传来,她的一位波兰好友发现,梅狄卡附近开始陆续有大量乌克兰人过境,但那里还没有任何设施接待这些难民。这位好友是一位电影制作人,有不少户外设备,于是他一边把自己平日里备好的帐篷在梅狄卡的空地上铺开,一边向朋友们请求支援——这里很快就会需要大量的志愿者。Justyna没有犹豫,她取消了度假的机票,径直奔去了梅狄卡。

过去两周,她一直在边境上帮助逃难而来的人。“我打算在梅狄卡呆到战争结束。”她说,“这里的人们太苦了。”

梅狄卡因为人流巨大,已经变成了一个小的社区。通厕所、修帐篷这些基本的社区管理都需要志愿者们“各显神通”来解决。在我们见面的当天,Justyna刚刚给SpaceX打完一通电话,希望能用上Starlink的服务。梅狄卡的网络实在太慢了,而不少乌克兰人急需依赖网络与国内家人保持联系。

有一天深夜,十几个难民刚刚到达梅狄卡,但公交都已经下班了。Justyna挨个去找车主:帮帮忙,不然这些难民就得在零度的野地上过夜了。最后终于说动,成功上车。

“你能感到自己的工作是有结果的。”她告诉我们。

Martyna

她是一位来自波兰的白领。开战第二天她就来到了多罗胡斯克口岸,为一个叫做“波兰人道行动”(PHA)的机构担任志愿者。过去两周,她白天在公司上班,傍晚到边境服务,午夜才收工。她在边境的日常工作几乎无所不包,从发放物资到协调交通再到打扫卫生。

与她见面的那天,她正忙着租借一批帐篷。越来越多的物资由热心的司机运送到了口岸,但没有存放的地方。她发现附近有个停车场,通过认识的本地老乡去询问,辗转联系上场主,对方终于同意他们在那里搭一些帐篷。

“在边境要解决问题全靠这种野路子。”她说,直到午夜她才终于有空与我们坐下来聊聊,“不过,搞定了之后成就感是非凡的。”

许多刚刚逃离的人都带着创伤感,对轰炸的应激反应、与家人分离的痛苦、旅途的疲惫,等等。这对志愿者来说是个挑战。他们不仅需要付出巨大的情感劳动,接住难民们的情绪,还需要防止自己也陷到创伤情绪之中。

有一次,一位乌克兰老奶奶从多罗胡斯克过境,拖着两个孙子和行李,腿脚也不方便。一位年轻的志愿者迎上去扶她走路,一边听着老奶奶自述,一边自己就哭了起来。Martyna看到他一路走一路哭,根本止不住。

“但是在边境,我们有时得学着像机器人一样工作。”Martyna说,“把自己的情绪先放在一边。”

也有遭遇挫折的时候。她曾经遇到一个带着三个孩子的乌克兰女士,千辛万苦逃到了波兰,去了附近的庇护所。但没过几天,女士就又出现在了口岸上——她想回乌克兰。老家的亲人刚刚过世了,她想去参加葬礼。

Martyna劝她:“人都死了,战事又紧,何必再冒这么大风险回去?何况还有孩子。”但女士没有听从,还是执意走了——除了逝去的亲人,她的丈夫也还留在那里。

Martyna感到有些失落,但也开始反思:志愿者到底应该给这些逃难而来的乌克兰人提供什么帮助?很多人跋涉到了边境,觉得暂时达成了目标,但并不知道接下来该怎么办,也没有关于未来的规划,就会想再回到自己熟悉的环境里。

“除了基本的生存物资,还应该给他们提供留在波兰的生活愿景。”Martyna认为。

德国人Klaus

Klaus的房车驻扎在多罗胡斯克口岸附近的一个停车场,那里聚集了从欧洲各地涌来的车。他来自法兰克福,是一个私营企业主,一直热心公益事业,曾经是著名慈善机构国际狮子会(Lions Club)的地区主席。

他后来告诉我们,二战时期,他家族里曾有老一辈的成员加入过纳粹,战后被严厉地惩罚过。家人不愿意太多谈及这段经历,但总是教导他,人应该与邻人为善,而不是相反。

Klaus跟乌克兰有着不解之缘。苏联时代,他曾作为工程师在基辅附近的一个工厂学习。他后来从事过许多行业,当过技工,开过迪斯科店,倒卖过设备,跟着时代的浪潮,富了穷,穷了又富。

他说:“经历过这些起伏后就会理解,人的境遇就是有可能会在一夜之间改变。”

当俄乌开战的消息传来时,他开始琢磨自己可以做点什么。捐款捐物,或是到边境来帮忙。他有一辆房车,去年夏天德国发生洪灾时,他很快就驾车去现场救援。房车的好处是,既可以不用受制于受灾地区的住宿条件,又可以方便地运送救援物资。没有太多犹豫,他联系了两位波兰朋友,打听了各口岸的情况,几天后,他便开着房车来到了多罗胡斯克。

我们坐在房车里聊天时,不时有人推门进来。有的是来问物资的转运情况,有的是来送吃的,顺便交换一些关于前线战场的小道消息:人道走廊要开了吗?利沃夫会不会成为战时的陪都?没有认证的物资还能送过去吗?这些或真或假的消息,由于地理位置如此接近,也抹去了遥远的神秘色彩,充满了迫近的现场感。

在Klaus的储藏室里,是整箱整箱的儿童用品:玩具、奶粉、辅食、尿布等等。因为逃难人群里很多儿童,一些德国商家直接把物资运到Klaus这里,再由Klaus转接到下一站。一部分物资会留在多罗胡斯克、另一部分会送到乌克兰境内。

一位名叫米拉的乌克兰女司机,每日开车往返于边境两端,把Klaus的物资运过去,再把乌克兰难民接过来。上一次见到米拉的时候,Klaus发现,她已经一整周都没换过衣服了。

“可以想象她是多么日夜不停地在赶路。”Klaus说,“我不喜欢这里的情况,但喜欢这里的人。”

Kacper

他是波兰一家烤肉店的店主。他带着一帮厨师朋友,在庇护所旁的空地撑起了烤架,为难民们备食——对于在寒冷中长途跋涉的人来说,热食非常重要。他说,“我们厨师经常被人感谢,但当它从一群刚从战火里逃出来的人的嘴里说出来的时候,还是太特别了。”

Amélie

她来自德国,是一名社会工作者。她和两个小伙伴一起,在梅狄卡的出站口发放毛毯和手套。她们本来想通过国际组织来做志愿者,但没有收到回复,就决定自己上。她告诉我,上一次的叙利亚难民危机中,德国没有足够主动,这一次不能再让他们失望了。

志愿者们

五、波兰人变了吗?

在真正到达边境之前,我曾经预想会看到一幅混乱的人道灾难景象。被战火突然驱赶的难民,接受能力和意愿都有限的邻国,手忙脚乱的机构和志愿者。但这一切在到达之后都烟消云散。

波兰向来以控制边境、反对移民著称——这在叙利亚难民危机时达到顶峰。但现在,波兰在自己的东部边境上划开了一个大口子,不仅对乌克兰人开放,也对住在乌克兰的近五十万外国人开放。哪怕只是放在一个月以前,也都很难想象。

波兰政府已经推出了一揽子计划来帮助乌克兰难民。包括免费乘坐火车、获得医疗保健和降低劳动门槛。政府还承诺,它将把波兰政府每月发给儿童的500兹罗提(约700人民币)扩大到乌克兰儿童。乌克兰儿童可被当地学校接收,同时提供免费的语言课程。一些私营企业,如Biedronka、Lidl和Kaufland连锁超市正在简化他们各自的乌克兰人就业程序。乌克兰人在战前就拥有欧盟境内90天的免签待遇,现在,欧盟27国重启了一项特殊指令,根据各成员国的具体情况,将这免签停留的期限延长至一年到三年不等。

波兰变了吗?

克拉科夫是波兰的南部重镇,也是波兰的旧都。这座城市曾见证过许多历史。如今它又多了一重身份:这里有波兰全境目前最大的难民转运中心,大多数经梅狄卡过境的乌克兰难民都会来到这里。

尽管早已听说过克拉科夫中央火车站的景况,但当我真正到到达时,仍然感到了一些窒息——极度拥挤,显然装载了超过它所能承受的人流量。有人在这里寻求关于住宿、医疗的帮助,有人在这里转乘火车去往下一站——华沙、柏林、或是任何一个愿意收留他们的地方。

火车站旁边是一个现代化的大商场,两座建筑通过地下通道相联结,也就几步之遥。那是一个有些魔幻现实的场景:火车站的这边是焦虑的乌克兰人,人群从入口处就开始蔓延,过道两端散落着大小行李,小孩们在地板上百无聊赖地坐着。商场的那边是悠闲的波兰中产阶级,楼层里售卖着各种国际奢侈品牌,克拉科夫本地的小朋友们在影院旁边的游乐场里愉快玩耍。一边是盛世,一边是蝼蚁。

而这些今天被迫离家去国的“蝼蚁”们,在一个月之前,许多也都曾是乌克兰的中产阶级。我想起Klaus说的,人的境遇有可能会在一夜之间改变。

大量乌克兰人的突然涌入改变了克拉科夫的城市氛围。在街头走着,发现城市里飘着的乌克兰国旗可能比波兰国旗还要多。几个主要的购物中心被改造成临时庇护所,许多咖啡馆也变成了临时的信息中心,窗上贴了乌克兰国旗的颜色。本地餐馆主还发起了一项抵制活动:将一道原名为“俄罗斯饺子”的本地菜更名为“乌克兰饺子”。市中心每天都有关于乌克兰的大小游行,从旧城广场走到著名的瓦维尔城堡——据说二战时期纳粹军队就是从条路上驶进克拉科夫的。更有无数波兰人打开了家门,欢迎乌克兰人前来留宿。

对于帮助乌克兰人这件事,波兰人有多投入?两件小事也许可以侧证。

第一件,我在克拉科夫的一个难民接待中心做了半天的志愿者,但当我提出想做满一天的时候,遭遇了婉拒——因为有太多人报名来做志愿者,地方装不下。另一件是,我在克拉科夫采访了世界粮食计划署(WFP)专门处理乌克兰危机的官员Abeer Etefa,她告诉我,粮食署曾计划要为30万-40万的乌克兰难民提供援助,但后来发现,波兰的社区和政府提供的帮助完全够用了,粮食署认为没有必要在乌波边境上亲自开展活动,于是把那些预算拨给了摩尔多瓦。

三月初的一项民调显示,超过90%的波兰人支持接受乌克兰难民,64%的人表示将亲自帮助他们。

考虑到波兰以往在移民议题上的立场,这是极不寻常的事情。在欧盟,波兰常被认为是一个不受欢迎的“挑事者”、“异类”,在“法律与公正党”上台之后更是变本加厉。2015年叙利亚危机时,波兰对中东难民紧闭大门,也拒绝接收欧盟摊派的难民配额。就在几个月前,当白俄罗斯与波兰的边境上囤积了大批中东难民的时候,波兰出动了军警,甚至使用了高压水炮和催泪弹,有人在试图翻越边境时死亡。根据波兰外国人事务办公室在2021年前九个月的数据,只有5200人递交了“国际保护”(international protection)申请——这在欧盟国家里几乎是垫底的数字。

那么,为什么波兰会愿意向乌克兰人打开大门?

“乌克兰人是我们的邻居、兄弟和家人。”波兰女孩Emilia告诉我。她是一个NGO工作者,正在为一间叫做Pomozemy Ukraine的机构募捐。这个机构由一名住在波兰的俄罗斯人Denis发起,所得款项将用来支援乌克兰的医疗。他们从事公共募捐多年,而这一次他们感到,“波兰人的捐款热情要比以前高许多”。

地缘上的相邻,文化上的相近可能是最显而易见的原因。战前就已经有数十万乌克兰人在波兰境内生活和工作。波兰也是乌克兰的第二大贸易伙伴,仅次于中国。

“大街上经常可以听到乌克兰语和俄语。”已经在克拉科夫居住了十七年的乌克兰籍钢琴家Vithaliy告诉我。他和同为乌克兰籍的女友Katia正是几年前在波兰相遇。而他们不约而同搬到波兰的原因,除了相近的语言和文化,也包括更好的职业机会。作为欧盟国家的波兰,在经济水平和劳动保障上都要好于乌克兰。许多乌克兰人愿意以更低的价格工作,但这也不时被贴上“抢走了本地人工作”的标签。

我问Emilia,会不会担心乌克兰人的大量涌入对波兰经济造成负担?她耸耸肩,当然会有人担心,没人敢说已经对长期战争做好了准备。

“但乌克兰人现在家都没了,”Emilia说,“谈经济有点残酷。”

波兰人对于乌克兰难民和叙利亚难民的区别对待被不少观察家诟病为种族主义。此前也有报道,从乌克兰出逃的一些外籍人士,特别是有色人种遭遇了边境志愿者的歧视。哲学家齐泽克就曾在开战后撰文写道,欧洲在难民问题上的双重标准,在乌克兰战争中再次暴露出来,在道德上是聋子,在地缘政治上是哑巴。

但也许是到达时间的原因,我们在边境上几乎没看到有色人种。不过,志愿者Martyna讲述了一个她在边境上的观察:她感到,波兰人的热情也与本次逃难人群的性别画像有关。

叙利亚危机时,许多人的逃亡策略是,青壮年男性先逃到欧洲合法呆住,再通过家庭团聚签证把家人邀请过来。尽管也有一些妇女和儿童,但也许是出于文化原因她们较少接受欧洲媒体的采访。于是就给欧洲社会造成一种视觉印象,叙利亚难民都是些身体健全的壮年男性,它能引发的同理心是有限的。

而这次的乌克兰危机,由于限制了男性出境,抵达波兰边境的几乎全是女性、老人和儿童。视觉上造成的冲击和能够引发的同理心不是一个级别的。

“波兰人潜意识里可能还觉得,乌克兰男人留下来跟俄罗斯战斗,这一仗也是在为波兰而打,因此更有义务要照顾好他们的家人。”Martyna说。

六、波兰的不安

乌克兰的这一仗,“也是在为波兰而打”——这或许说出了波兰倾尽全力相助邻人的另一个深层原因:唇亡齿寒的恐惧。

波兰女孩Eweline来自波兰东部的一个小镇,那里离波乌边境只有八十公里。它紧邻一个叫做热舒夫–贾西卡的机场(Rzeszów-Jasionka Airport),那是波兰西南部最重要的机场,附近设有美军基地。

在Eweline成长的和平年代里,那只是个普通而繁忙的机场。但现在,美国的士兵和武器都从那里送过来,突然就望见了它的军事底色。拜登在三月底访问波兰的时候,选择到访的边境城市正是热舒夫。

Eweline说,刚开战的前两天,父母都感到很恐慌,奔到超市抢购、还囤了很多汽油——那是他们对冲突年代的肌肉记忆。那种恐慌感一直持续了两周:战争就在八十公里之外了。

波兰人在潜意识里担心,俄罗斯会西进,而波兰会是北约里第一个被攻击的国家。

作为乌克兰在欧洲最重要的支持者之一,过去的几周,波兰总统杜达几乎每天要跟泽连斯基打一通电话。波兰驻美国大使Marek Magierowski引述已故总统卡钦斯基在2008年普京发兵格鲁吉亚时所作的演讲:“今天是格鲁吉亚,明天就是乌克兰,也许迟早就是我的国家,波兰。”

高潮出现在三月中旬。基辅仍然被炮火笼罩,波兰总理莫拉维茨基、副总理卡钦斯基与捷克总理及斯洛文尼亚总理一起乘坐专列,从波兰边境前往基辅,历史的画面定格在他们与泽连斯基会谈的那一刻。

似乎印证了一句波兰俗语:“没有自由的乌克兰就没有自由的波兰,没有自由的波兰就没有自由的乌克兰。”

波乌两国并非没有嫌隙。常被提起的是1943年至1944年间发生在沃尔希尼亚和东加利西亚的大屠杀,乌克兰起义军杀害了数万波兰人。这个矛盾在波兰的“法律与正义”党于2015年上台后变得愈发尖锐。

但在面对共同的敌人时,这些旧怨都可以暂时放在一边。波兰历史上曾经四次被瓜分,每一次俄罗斯都参与其中。波兰对于俄罗斯的恐惧可能是其最主要的民族认同来源之一。在2014年俄罗斯出兵克里米亚之后,波兰的不安全感达到了顶点,开始竭力呼吁北约在波兰部署长期军备系统。

乌克兰危机更是激发了波兰国内极其罕见的、执政党与反对党愿意携手合作的局面。执政党“法律与公正”党是一个以保守主义为基本盘的右翼党派,与欧洲其他同情俄罗斯的极右翼领导人如勒庞、萨尔维尼等交往甚密,也曾建立起亲俄、反欧盟的联盟。反对党领袖图斯克在去年曾将此描述为“叛国”。但现在图斯克表示,当下是民族团结的时候,而不是政治争端的时候。而未来几个月将决定,波兰是成为西方的一个组成部分、还是长久地作为一个边缘国家?

更多处于政治光谱中间地带的人也正在做出选择。

在克拉科夫的一个游行上,我遇到了波兰工程师Sylwester。他周围的朋友都去做了志愿者,但他没有去,因为对难民“没有什么特别的感觉”。他仍然决定来参加这个游行的原因,是恐惧,害怕冲突会升级。

游行那天,Sylwester手上拿着一杆红白相间的波兰国旗,胸前别着一抹蓝黄色的丝带——那是乌克兰的象征。就在我们聊天的时候,有一位老年女士朝我们走来,先指指他的国旗,再指指丝带,恶狠狠地说,NO! NO!

Sylwester对我解释道,她大概是觉得,乌克兰跟波兰还是不能混为一谈。乌克兰是乌克兰,波兰是波兰。

“但其实,我们跟他们真的能分那么清楚吗?那些跟我们很相像的人不就正在打着仗。”Sylwester说,“谁知道哪一天就会轮到我们呢?”

参加了克拉科夫游行的波兰工程师Sylwester

七、后记

在离开波兰的飞机上,我遇到了一位乌克兰老奶奶。她大概六十多岁,完全不会讲英文,是机场的志愿者把她“托付”给了同一班飞机的我。志愿者告诉我,她来自哈尔科夫,家全被炸毁了,不得不逃到波兰。她不知怎么买了一张去阿姆斯特丹的机票,但她在那里完全没有认识的人。志愿者请我帮忙,飞机落地后就带她去找庇护所。

在波乌边境的各个口岸采访时,我最常问起乌克兰人的问题是:“你为什么决定在那一天走?”

你会发现答案很类似:爆炸声越来越频繁,大多数人都不是在一开战就走的,他们没有预料到全面的战争,不想跟家里的男性亲人分开,不想离开辛苦建立了多年的生活。有人因为走得早,避开了强制征兵的限制。而有的人因为走得晚,性命与房子一同埋葬。人们在哪一个时刻决定离开是至关重要的,而我们大多数人都没有第二次选择的机会。

他们可能曾经是医生,是律师,是拿过奖的科学家,是赌债缠身的无业游民,不过一旦开始上路,他们内部的差异似乎就被抹去了,只剩下“难民”这一个身份。

我常常想起赫雷本内的一个庇护所。那是一个学校的室内篮球场,被几块巨大的帘子改造成几个功能区,地上密密麻麻地放了几百张床,人们毫无隐私地躺在那里,等待被送去下一个中转站。球场的一个角落被辟成孩子的游乐场,有一位老奶奶在那里高声唱着乌克兰语的歌。

以及我在那里遇到的志愿者们。在当代生活的格子里呆得太久,理性人变成了思考的底色,利己主义是不需辩论的意识形态,只要做到足够精致就好了——所以,当看到那么多人放下手中的工作,放下舒适的生活,完全出于利他的目的,从世界不同的角落奔来时,一瞬间甚至是不解的。他们大概也从中收获了非凡的意义感。也许对很多人来说,现在不只是乌克兰的独立战争,也是欧洲的价值之战。

我尝试跟他们中的一些人保持联系,有的状态仍然照旧,有的已经发生了变化。

德国大叔Klaus仍然留在他的房车里,每天目送米拉去乌克兰送货。

多罗胡斯克的志愿者Martyna升了职,由于她的出色表现,“波兰人道行动”决定聘用她为项目协调员。

从梅狄卡过境的乌克兰女孩Nastya,暂时落脚在克拉科夫。她在几个Telegram群里给想要过境的乌克兰人提供信息,哪个口岸人少一点,哪个城市适合停留。她有时去市中心参加游行,不为别的,就是想跟游行队伍里的其他人一起大声唱乌克兰国歌。

梅狄卡的志愿者Justyna决定辞掉工程师的工作。她告诉老板,不知道什么时候才能回去。我打开她的LinkedIn页面,穿着精致的正装,最醒目的一栏写着:“我现在不接受任何工作,我可能将来某个时候会再回到IT行业——在乌克兰战争结束之后。”

我也偶尔想起我们在边境遇到的一个小女孩Mariia。那是在赫雷本内的一个帐篷里,她穿着粉红色的棉袄,在地上吹泡泡。我们给她拍了一些照片,加了她妈妈的WhatsApp。妈妈不会说英语,借着翻译软件给我断断续续讲了Mariia的故事。她们来自哈尔科夫,房子和学校都被炸毁了,爸爸没能一起出来。Mariia特别喜欢看电影,《冰雪奇缘》是她的最爱。她梦想以后可以拍电影,讲故事。自己的故事,家人的故事,或许还有故土的故事。

那些还没有被战火炸毁的梦想,可能会成为未来重建的力量。

我把Mariia的故事写了下来,发给了同样喜欢电影的哲学家齐泽克。他最近写了很多关于乌克兰的时评。通信那天正好是他73岁的生日。

“谢谢…真的。”齐泽克很快回复,“这是我收到过的最好的生日祝福。”

我遇到的乌克兰孩子

感谢Coral Yang,Ruohan对本文的协助。本文来自微信公众号:先生制造(ID:EsquireStudio),作者:声几又石,编辑:谢丁